2021年,中聯重科的“母體”——長沙建設機械研究院迎來65周年。作為行業科研龍頭的建機院,以雄厚的技術力量、先進的試驗裝備以及濟濟的人才優勢,有力推動了行業科技進步和產品升級,從1956年創立到20世紀初,一直在我國建設機械行業占據著重要的主導地位。

65年后的今天,從建機院孵化而出的中聯重科,勇擔使命,傳承創新,成長為全球領先的裝備制造企業。

從建機院到中聯重科,從科研院所到國際領先企業,65年的風雨與輝煌,正是時代浪潮下中國工程機械行業創新發展的歷史縮影。

中國工程機械行業技術“發源地”

建機院源自1956年在北京成立的建筑工程部機械施工總局設計室,其后幾十年,由一個規模不大的設計室發展成為面向全國、專業齊全的建筑機械和城市車輛綜合科研機構,1973年遷至長沙。建機院落戶長沙,為長沙日后發展為“工程機械之都”埋下了種子。

△建設部長沙建筑機械研究院北京舊址

△建設部長沙建筑機械研究院大門

作為中國創立最早的,集建設機械科研開發和行業技術歸口于一體的應用型研究院,長沙建機院支持了當時中國70%的工程機械企業走上發展之路,被譽為中國工程機械行業的技術“發源地”。

資料顯示,建機院設起重機械、混凝土機械、路橋機械、城建環保和城市車輛5個研究所,主要從事起重機械、混凝土機械、壓實機械、路面機械、樁工機械、鏟土運輸機械、環衛機械以及專用零部件的研究、開發、推廣以及標準制修訂,開展行業活動和學術交流,在塔機鋼結構設計計算、混凝土攪拌與輸送等領域形成優勢,技術水平國內領先,部分技術達到國際領先水平。

在當時,國家建筑城建機械質量監督檢驗中心、建設部商品混凝土機械工程技術研究中心和中國建設機械協會的12個專業委員會秘書處均設在建機院。據統計,建機院共完成國家重大科研課題643項,榮獲國家、省部級科技成果獎132項,獲授專利137項,負責制定、修訂國家和行業標準80余項。

甫一成立,建機院就研發了我國首臺自主知識產權的塔機QTZ160。此后,建機院研發改進的多款先進設備參與了“建國10周年首都十大建筑”吊裝施工、劉家峽和富春江水電站、中國第一座電視塔、北京地鐵、東方紅3號衛星等一系列國家重點工程建設。

△1972年,建機院研發設計的塔機參建北京飯店

20世紀80、90年代,面對汽車起重機、混凝土攪拌機等裝備配備不科學、不合理、不統型等制約行業發展突出問題,建機院聯合多家單位開展了一系列統型工作,有力推動了行業發展。承擔的8噸汽車吊統型、12噸汽車吊統型、砼攪拌機改進設計等工作獲得國家機械電子工業部科技進步獎。1987年,建機院參與研制的“年產千萬噸級露天礦成套設備”在各地鐵礦、銅礦等礦山中得到推廣應用,評定為國家科學技術進步獎特等獎。

建機院自成立之日起,就注入新中國火熱的血液中,助力神州大地的脈搏律動。其研發制造的產品,極大地促進了我國工程機械行業的發展,在國家經濟、社會、文化等各方面的建設發展中書寫了濃墨重彩的圖卷。

傳統科研院所“蝶變”世界級企業

時間來到1992年,改革浪潮席卷而來。

在計劃經濟向市場經濟轉制時代,科研成果斐然的建機院也面臨當時國內科研院所普遍存在的突出問題——其傳統體制需要適應市場經濟發展的要求。如何適應市場經濟發展?科研成果如何更好轉化?這些成為擺在長沙建機院面前的大問題。

1992年9月28日,時任建機院副院長的詹純新帶領7名技術人員,借款50萬元組建中聯建設機械產業公司,開始探索科研院所市場化之路。建機院幾代人的智慧和勤奮,也徹底融入中聯人的血液,鑄就了中聯重科的科技之魂。

△1992年9月28日,中聯建設機械產業公司正式成立

經過多年的實踐,建機院完成了從傳統的科研院所到國際化的高端裝備制造企業的歷史性“蝶變”——中聯重科不僅作為研發主體以技術創新推動產品研發,驅動企業飛速發展,還傳承了國有科研院所的使命和責任,對行業前瞻性、基礎性的技術難題進行了重點攻克,引領帶動了中國工程機械行業的振興。1999年,中聯重科被時任科技部部長贊為“傳統科研院所改制的成功典范”。

中聯重科成立后的第二年,就通過市場化生存發展的新路徑,生產出了中國第一代獨立研發的混凝土輸送泵。這項技術也一舉打破了混凝土輸送泵進口和仿制研發的局面。這一年,公司實現產值400萬、利稅230萬元,彰顯改革成效。

此后,中聯重科在傳承與創新科研基因上不遺余力,研發制造了全球起重能力最大2000噸全地面起重機、全球最長101米碳纖維臂架混凝土泵車、全球最大水平臂上回轉自升式塔式起重機、全球最高的登高平臺消防車、中國首臺3200噸級履帶式起重機等一大批世界級標志性產品,刷新了全球對于中國制造的認知和評價。

△2018年,中國首臺3000噸級履帶吊——中聯重科3200噸起重機助力第二臺華龍一號穹頂吊裝。

特別是從2014年開始,中聯重科全力推進以“模塊化平臺+智能化產品”為核心的產品4.0工程,研發生產的系列高端智能4.0新品在全球遍地花開,彰顯中聯重科自主創新的最新成果,也成為60余年技術積淀的結晶和見證。

同時,中聯重科正繼續朝著科技創新的無人區進軍。從行業首創的鏤空臂架輕量化泵車到全球首款純電動汽車起重機,從無人遙控塔式起重機到5G遠程操作挖掘機,從中科云谷平臺到中聯智慧產業城,中聯重科持續推動企業向深度智能化、數字化、無人化、新能源化拓展,搶占全球工程機械發展“制高點”。

中聯重科在加強產品創新的同時,還建有完善的知識產權保護體系。截至目前,中聯重科累計申請專利10825件,其中發明專利4147件;在年度發明專利授權量、有效發明專利數量等專利布局方面,中聯重科獲得六個行業第一。

此外,中聯重科擁有建設機械關鍵技術國家重點實驗室、國家級企業技術中心等六大國家級創新平臺,是國際標準化組織ISO投票成員單位,2個分技術委員會的國內歸口單位(ISO/TC96/SC6流動式起重機,ISO/TC96/SC7塔式起重機),是我國工程機械行業第一個國際標準化秘書處——國際標準化組織/起重機技術委員會秘書處,主導、參與制修訂17項國際標準的制修訂、逾300項國家和行業標準。

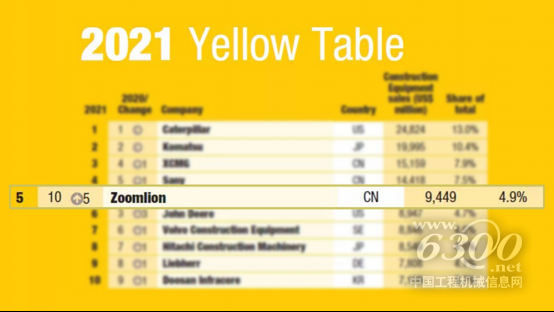

時至今日,中聯重科建筑起重機械市占率穩居行業第一,混凝土機械以及汽車起重機械市占率在行業數一數二。在最近發布的2021年全球工程機械制造商50強榜單中,中聯重科躍升至全球第5名,提升幅度居首。

△在2021全球工程機械50強榜單中,中聯重科位列全球第五。

同時,中聯重科優良的科研基因,成為其走向世界的“加速器”。近年來,中聯重科緊隨國家“一帶一路”倡議建造海外本地化制造集群,以創新和科研精神打造的產品覆蓋七大洲100多個國家和地區,形成了“兩橫兩縱”的海外格局,海外影響力不斷擴大。

行業專家表示,作為科研體制改革過程中孵化而來的企業,中聯重科既承擔了“科技產業化,產業科技化”的使命,也具備著科研院所所獨有的強大創新基因和特質,這正是中聯重科與國內其它工程機械企業的最大不同與優勢所在。在建機院成立65周年之際,全球新一輪工業革命和產業競爭方興未艾,相信中聯重科能夠不斷傳承科研院所優良基因,肩負歷史重任,搶占先進制造業的創新高地。

友情提醒 |

本信息真實性未經中國工程機械信息網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國工程機械信息網”。 |

特別注意 |

本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |

2024北京國際風能大會暨展覽會..

2024北京國際風能大會暨展覽會.. 2023北京國際風能大會暨展覽會..

2023北京國際風能大會暨展覽會..